Удел - безумие

Какие ассоциации первыми приходят в голову при слове «психиатрия»? Помещение с решетками на окнах, в котором дюжие санитары запихивают в смирительную рубашку или привязывают к кровати несчастного, кричащего, что он - Наполеон. Глухая высокая стена по периметру, через которую узники-пациенты все время пытаются сбежать. И полная безнадежность: от «этого» не лечат... Современная психиатрия мало похожа на такой гротеск, но это не значит, что проблема душевного здоровья решена или хотя бы не столь остра.

Если медицина как система представлений о болезнях и их лечении известна с древнейших времен, если история хирургии, фармакологии, эпидемиологии, диетологии и ряда иных разделов врачебной науки насчитывает тысячелетия, то психиатрия - дисциплина поразительно молодая. Разумеется, психические расстройства сопутствовали человечеству на протяжении всей его истории, но отношение к ним было совсем иное, нежели к болезням тела. Обычно в них видели проявление какой-то чуждой, сверхъестественной воли. На практике же душевнобольных (особенно отличающихся опасным или непристойным поведением) обычно старались изолировать в специальных приютах, запирая их в тесных помещениях и сверх того сковывая цепями. И хотя в XVI веке немецкий врач Иоганн Вейер предположил, что «разум так же подвержен болезням, как и тело», эти идеи еще долго никак не сказывались на реальном обращении со «скорбными разумом».

Считается, что психиатрия как самостоятельный раздел медицины родилась в 1793 году в революционнойФранции, когда врач и комиссар Конвента Филипп Пинель снял цепи с узников парижского мужского приюта Бисетр, а затем и женского - Сальпетриер. Однако этот важный в моральном и юридическом отношении шаг почти не приблизил врачей к пониманию природы душевных болезней. Становление научной психиатрии началось только в последние десятилетия XIX века, когда наблюдения медиков стали складываться в устойчивые, закономерные сценарии развития типичных недугов. В 1896 году немецкий психиатр Эмиль Крепелин предложил разработанную им классификацию душевных болезней, которой (естественно, с многочисленными изменениями и уточнениями) мировая психиатрия пользуется до сих пор.

Величие бреда

Представление о глубинной связи между гениальностью и безумием намного старше и научной психиатрии, и всей человеческой цивилизации. У многих племен на разных континентах шаманы и колдуны, отправляя свои ритуалы, впадали в «священный» транс, чрезвычайно похожий на острый приступ психоза (с галлюцинациями, судорогами, непроизвольными выкриками и т. д.) или эпилептический припадок. Той же особенностью были отмечены многие пророки, прорицатели, вожди религиозных движений - недаром в ряде языков (в том числе, например, в греческом) такая разновидность безумия называется тем же словом, что и пророческий дар. В эпоху Просвещения эта связь была прочно забыта. Новая волна интереса к ней поднялась только с выходом в 1864 году книги итальянского невропатолога Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство». Приводя множество фактов и аргументов, Ломброзо попытался доказать, что индивидуальная одаренность и безумие имеют одну природу и часто содействуют развитию друг друга. Значительная часть его доводов выглядит сегодня наивно, но после выхода его книги связь между талантом и сумасшествием стала считаться доказанным фактом. Споры шли лишь о природе этой связи. В разные времена разные авторы предлагали свои гипотезы. Школа Фрейда видела в творчестве способность сублимировать в идеи и образы подавленную сексуальную энергию (за что рано или поздно приходится расплачиваться развитием невроза). Видный специалист по психологии восприятия искусства, создатель арт-терапии Рудольф Арнхайм считал ключевым моментом якобы происходящее у душевнобольных освобождение воображения от постоянного контроля разума. Ряд исследователей (в том числе знаменитый Эрнст Кречмер) рассматривали болезнь как особый психический фактор, содействующий высвобождению творческих способностей. В некоторых работах выдвигалось предположение о том, что душевная болезнь развивается в результате психических травм, неизбежных при столкновении гения с не понимающими его современниками. Выдающийся советский физиолог и генетик поведения Леонид Крушинский предположил, что необыкновенные способности и склонность к психопатологии объединяет аномально высокая возбудимость мозга. Согласно его концепции, она необходима для проявления любого дара, но постоянное возбуждение мозга ведет к нервным патологиям. Основная мысль не так уж нова - об «особой чувствительности» талантливых людей писал еще Эйген Блейлер. Но в отличие от большинства обращавшихся к этой теме авторов Крушинский сумел получить хотя бы косвенные экспериментальные подтверждения своей гипотезы: корреляцию уровня двигательной активности и успешности обучения у собак и неврозоподобные состояния у различных животных при решении некоторых трудных интеллектуальных задач подряд. Между тем данные популяционных исследований о неожиданно широком распространении психических отклонений среди «нормальных» людей заставили усомниться в существовании самого предмета дискуссии. Если психические расстройства характерны для большинства людей, но лишь незначительная часть их попадает в поле зрения психиатрии, то нетрудно предположить, что среди людей известных доля тех, у кого будет выявлено заболевание, неизбежно окажется выше. Однако это отличие отражает разницу не в вероятности сумасшествия, а в вероятности его обнаружения. Есть и еще более экзотическая концепция. Как известно, человеческий язык отличается от систем коммуникации животных так называемой перемещаемостью - способностью сообщать о том, чего говорящий в момент сообщения никак не ощущает (например, об отсутствующем знакомом или о местах, где он бывал раньше). В сравнении с интеллектом животных такая способность отчетливо напоминает бред. То же самое можно сказать и об умении человека свободно оперировать абстрактными категориями (например, числами) и других интеллектуальных возможностях. Между тем именно эти способности человеческого мозга были поддержаны эволюцией - и что же удивительного в том, что те, у кого они особенно развиты, часто оказываются безумны и по человеческим меркам?

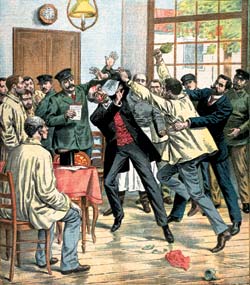

Рисунок, на котором изображено нападение душевнобольного на врача, стал иллюстрацией реальных событий, произошедших в приюте Святой Анны в Клермоне, во время которых пострадал доктор Тиве. Французская газета Le Petit Journal, 1906 год |

На рубеже XIX - XX веков психиатрия сформулировала представления о наиболее распространенных душевных болезнях, научилась отличать их друг от друга, определять стадии развития и прогнозировать дальнейшее течение. Однако помочь самим пациентам она почти ничем не могла: болезни развивались и прогрессировали, и усилия врачей практически не влияли на эти процессы, а если даже безумие и отступало (на время или навсегда), никто не мог сказать, почему так произошло. В лучшем случае психиатрам удавалось снять или смягчить приступ, чаще же они могли лишь постараться, чтобы больной в этом состоянии не нанес увечий себе или другим людям. Тогда-то и вошли в обиход клиник смирительные рубашки, небьющиеся стекла и обитые войлоком стены.

В большинстве случаев даже причины болезни оставались совершенно неясными. Правда, еще в 1860-1870-е годы Поль Брока и Карл Вернике связали некоторые характерные расстройства речи с повреждениями вполне определенных участков коры головного мозга. А в 1897 году Рихард фон Крафт-Эббинг доказал, что знаменитый прогрессивный паралич (характерным симптомом которого был всем известный «бред величия» - отождествление себя с какой-нибудь исторической личностью) есть не что иное, как следствие застарелого сифилиса. Но целый ряд тяжелейших расстройств - шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный (циклический) психоз и другие - провоцировались множеством совершенно разнородных факторов, а нередко возникали вообще без видимых причин.

Не имея возможности лечить своих пациентов, психиатрические клиники, как прежде приюты, стали местом постоянного содержания душевнобольных. Обычно к таким мерам прибегали лишь в случае явного помешательства, часто - угрожающего жизни самого больного или других людей. Более того, перспектива оказаться навечно заточенным в «желтый дом» заставляла больных (а часто и их близких) до последней возможности скрывать болезнь. В результате научная психиатрия в первые десятилетия своего существования была практически полностью сосредоточена в стенах клиник и занята изучением несомненных, грубых, часто далеко зашедших расстройств. Именно на этом материале формировались ее концепции и классификации.

Конечно, классики психиатрии знали о существовании стертых и скомпенсированных форм, промежуточных состояний, «личностных акцентуаций» (черт характера, сходных с симптомами той или иной болезни, но не достигающих степени, при которой поведение их носителя теряет адекватность). Но все подобные феномены они описывали, как бы отталкиваясь от соответствующей болезни - ее типичная клиническая картина выступала основой, а иные состояния оценивались по степени сходства с ней. Именно так ученик Крепелина Эрнст Кречмер строил свою классификацию темпераментов здоровых людей, сами названия которых восходят к именам «больших» психозов: шизотимик, циклотимик и т. д.

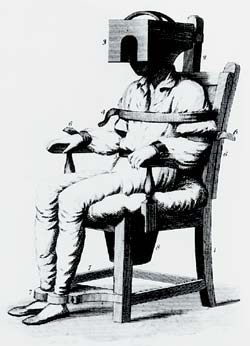

В XVIII веке в качестве усмирительной меры больных нередко помещали в кресло Бенджамина. Оно было прикручено к полу и намертво фиксировало голову, туловище, руки и ноги пациента |

Первые же попытки вынести это знание за стены клиник привели к ошеломляющим результатам: в любом обществе, в любой социальной группе обнаружилась огромная доля людей с теми или иными психическими отклонениями. В ряде исследований, проведенных за 1910-1950 годы в Великобритании, Норвегии, Швеции, СССР (в 1920-е годы в нашей стране такие работы были еще возможны), и других странах, «полностью нормальными» были признаны от 18 до 40% обследованных. Такой факт предполагал пересмотр самого понятия «норма»: получалось, что норма - это не состояние, характерное для большинства, а некий умозрительный идеал. Что же касается остальных, то даже если исключить тех, кому их «отклонения» не причиняли никаких страданий, оставалась огромная (20-25%) доля лиц, несомненно, нуждающихся в психиатрической помощи.

Впрочем, как уже говорилось, возможности психиатров помочь своим пациентам были невелики. В лучшем случае они могли снять (или помочь пережить) острый приступ психоза. На преодоление этой беспомощности у психиатрии ушло несколько десятилетий. Первые победы были одержаны над теми болезнями, физиологический механизм которых был уже известен. Одним из первых пал прогрессивный паралич: после внедрения в медицинскую практику сульфаниламидов (а затем и антибиотиков) никто уже не болел сифилисом по 15-20 лет - время, необходимое для развития этого состояния. Появление в 1930-х годах противосудорожных препаратов (ими стали барбитураты, уже применявшиеся в медицине как снотворные) и электроэнцефалографической диагностики открыло путь к укрощению «священной болезни» - эпилепсии. Теперь врачи могли не только снимать опасные приступы, но и как бы консервировать болезнь систематическим лечением, не позволяя ей развиться в эпилептическое слабоумие, хотя радикального лечения от эпилепсии нет до сих пор. Знаменитая «белая горячка» - алкогольный делирий - в XIX веке даже в лучших клиниках обычно заканчивалась смертью больного. Сегодня от нее умирают лишь те, к кому вовремя не вызвали «скорую помощь».

Однако о механизмах, например, шизофрении современная психиатрия и сегодня знает немногим больше, чем знал швейцарский психиатр Эйген Блейлер, введший в 1911 году это понятие. Считается, что в основе ее лежит постепенно нарастающий разлад в деятельности медиаторных систем мозга. Судя по всему, заболевание обусловлено генетически - об этом говорит удивительно стабильная доля страдающих им: 1-2% в любом обществе в любую эпоху. Найдены уже десятки генов, так или иначе повышающих вероятность заболевания шизофренией (в недавнем широком исследовании канадских нейробиологов было изучено 76 таких генов). Определен даже «главный подозреваемый» - нейромедиатор дофамин, точнее, белки-рецепторы, с которыми он связывается. Считается, что причина шизофрении - избыток дофаминовых рецепторов определенного типа, заставляющий нейрон «срабатывать» даже при малых концентрациях дофамина. Но почему в какой-то момент жизни этих рецепторов вдруг становится слишком много? Почему у одних людей болезнь проявляется внезапными резкими приступами (иногда - единственным за всю жизнь), других десятилетиями удерживает на одном и том же уровне «странности», а у третьих - прогрессирует, за несколько лет приводя к полному распаду личности?

Изучая шизофрению почти столетие, психиатры все еще не могут ответить на эти вопросы - но уже способны помочь жертвам болезни. Первые фармакологические средства для ее лечения - фенотиазины были открыты в 1950-е годы. Они успешно снимают проявления шизофрении, но дают ряд побочных эффектов, напоминающих симптомы болезни Паркинсона (что и стало основой для «дофаминовой» теории шизофрении - к тому времени уже было известно, что паркинсонизм связан с дефицитом дофамина). В последние два десятилетия к ним добавились так называемые «атипичные антипсихотики» - рисполепт, зипрекса, сероквель, зелдокс. Их применение позволяет практически полностью подавить проявления шизофрении (причем на довольно длительный срок) и пресечь ее дальнейшее развитие. Полного излечения они по-прежнему не дают - у больного всегда может наступить очередное обострение и лечение придется повторять. Но сегодня больной даже тяжелой формой шизофрении уже не обречен провести остаток своих дней в клинике-тюрьме, постепенно утрачивая человеческий облик, а врач - бесстрастно фиксировать изменения в его состоянии, не имея возможности что-либо поправить.

Диагноз - инакомыслие

Термин «карательная психиатрия» обычно связывают с сетью закрытых спецпсихбольниц, существовавших в 1939- 1988 годы в системе НКВД - МВД (в 1970 году их было более 20, в них содержалось 3 350 пациентов-заключенных). По сути дела, это были специализированные тюрьмы для осужденных, признанных душевнобольными. В таких случаях приговор суда обычно включал принудительное психиатрическое лечение, хотя оно отличалось крайне низкой эффективностью, а зачастую было и вовсе формальным либо неоправданно жестоким. Подобную практику называть карательной психиатрией было бы неверно. Другое дело, если речь идет о насильственной госпитализации и применении лечебных процедур к человеку по внемедицинским причинам. Попытки использовать психиатрический диагноз для борьбы с инакомыслием имеют давнюю традицию. Как известно, еще в 1836 году русский император Николай I объявил умалишенным философа Чаадаева. Несколько позже французский император Наполеон III инициировал помещение в лечебницы для душевнобольных нескольких десятков последователей учения Сен-Симона. Наконец, уже в ХХ веке в США насильственное лечение применялись по решению суда к лицам с отклоняющимся поведением, в том числе активистам левых организаций. Первой жертвой советской карательной психиатрии считается бывший лидер партии левых эсеров - Мария Спиридонова. В архивах сохранилось распоряжение Дзержинского от 1921 года поместить ее «в психиатрический дом». Однако согласно другим источникам, о принятии такого решения просили бывшие эсеры-наркомы, надеявшиеся таким образом облегчить участь товарища по партии. Во времена, когда инакомыслящие уничтожались без суда и следствия, - признание душевнобольным могло оказаться спасением от расстрела, и арестованные порой сами пытались ухватиться за эту соломинку. Становление карательной психиатрии в СССР как рутинной практики относится к 1960-м годам. В разные годы пациентами спецклиник помимо своей воли оказались Петр Григоренко, Александр Есенин-Вольпин, Наталья Горбаневская, Владимир Буковский и многие другие известные диссиденты. Особенно громкий международный резонанс получила насильственная госпитализация в 1970 году Жореса Медведева. Причины, снова и снова вызывающие к жизни карательную психиатрию, понятны. Объявляя своего противника сумасшедшим, власть не только получает свободу рук, но и дискредитирует его взгляды и любую исходящую от него информацию. С другой стороны, в любых оппозиционных движениях всегда высока доля людей со вполне реальными психическими отклонениями. Наконец, одна из важнейших причин - особый статус психиатрии. Общество всегда признает за ней право оказывать помощь больному вопреки его воле, ориентируясь только на собственные представления о норме.

«Настоящих буйных мало...»

Революция в психофармакологии решительно изменила методы лечения психически больных. Разумеется, некоторые болезни и сегодня остаются неизлечимыми, например олигофрения (врожденное слабоумие): новые методы могут исправить функциональные сбои в мозге, но они бессильны, если мозг недоразвит или неправильно сформирован. Больные с тяжелыми степенями олигофрении по-прежнему обречены жить в специальных учреждениях. Однако в целом число тяжелых больных сократилось в разы - маститые психиатры даже сетуют на невозможность показать студентам симптомы и состояния, описанные в классических учебниках. Радикально поменялся сам уклад жизни в психиатрических стационарах: сегодня в них преобладают пациенты, которые не проводят здесь всю жизнь, а периодически ложатся «подлечиться». В Европе и США еще в 1970-е годы началось постепенное сокращение числа психиатрических лечебниц и коек в них. В России этот процесс осложняют некоторые внешние обстоятельства (о которых речь впереди), но в последние годы он идет и у нас.

Все это, однако, не означает, что общество стало меньше нуждаться в помощи психиатров. На смену классическим «большим» психозам приходят так называемые непсихотические расстройства - неврозы, навязчивые состояния, депрессии и т. д. Эти болезни не так заметны для общества. Страдающие ими люди не набрасываются с топором на своих мнимых преследователей, их не приходится насильно доставлять в приемные покои психиатрических клиник. Но это не значит, что их недуги легки и неопасны: именно во время приступов депрессии совершается значительная часть самоубийств. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессии выйдут на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по числу вызываемых патологий. А, скажем, «паническая атака» (внезапный приступ сильнейшего беспричинного страха, сопровождаемый отчаянным сердцебиением и другими вегетативными реакциями) может и просто убить человека.

Для некоторых больных лекарством является сама возможность поделиться мыслями, сомнениями и тревогами с внимательным и доброжелательным врачом |

Трудности начинаются уже с теоретических основ. Например, та же депрессия или, допустим, «модный» сейчас аутизм давно были известны психиатрам, но рассматривались не как «отдельные» недуги, а как симптомы или проявления тех или иных болезней, причем порой весьма разных. В одном случае депрессия могла быть «нижней» фазой маниакально-депрессивного психоза, в другом - симптомом шизофрении и т. д. Практически все признанные психиатры XIX - начала XX века писали о том, что сам по себе тот или иной симптом ни о чем не говорит и что диагноз можно ставить только на основании целостной картины заболевания, включающей в себя все его наблюдаемые проявления. Их последователи сегодня доказывают, что отход от этого принципа и рассмотрение чуть ли не каждого устойчивого симптома как самостоятельной болезни исключают сам вопрос о причинах расстройства.

Сторонники другой точки зрения возражают: классическая картина болезни встречается в психиатрии крайне редко, большинство конкретных случаев представляет собой стертые, неясные, промежуточные, атипичные формы. Это заставляет думать, что описанные корифеями синдромы - условно выделенные пятна в сплошном поле возможных болезненных состояний психики. С другой стороны, если мы мало знаем о механизмах развития психических болезней, но научились бороться с их проявлениями, то так ли уж нужно доискиваться, в состав какого именно классического синдрома входит данная депрессия? Лечить-то ее все равно придется примерно одним и тем же.

На ход этой, казалось бы, сугубо академической дискуссии сильно влияет одно вполне практическое обстоятельство. Дело в том, что классический подход с его развернутыми, обстоятельными диагнозами и тонкой интерпретацией клинических проявлений требует длительного наблюдения пациента в стационаре. Между тем одна из труднейших проблем организации психиатрической помощи - как побудить страдающего человека обратиться к специалисту. По оценке Самуила Бронина, практикующего психиатра и историка психиатрии, автора уникального популяционного исследования состояния душевного здоровья жителей Москвы (выполненного в начале 1970-х и опубликованного только в 1998-м), профессиональными психиатрами наблюдаются 1-5% населения.

Особый статус психических болезней априори предполагает еще одну неразрешимую проблему: многие из тех, кому психиатры могли бы помочь, избегают не только лечения в стационаре, но и вообще всяких контактов с врачами. Боятся, что их «упекут в психушку», поставят на учет, ограничат в правах. Но больше всего, пожалуй, боятся узнать, что в самом деле больны. Даже в США, где здоровье - одна из самых главных жизненных ценностей, а права пациента довольно надежно защищены законом, по данным специальных исследований, 80-90% людей, которые были отправлены лечащим врачом на консультацию к психиатру, не доходят до него. Что же говорить о России, жители которой и к терапевту нередко идут, когда в организме наступает полный разлад? А от депрессии, тревожности, навязчивых мыслей предпочитают лечиться универсальным средством - алкоголем, исправно поставляющим в психиатрические клиники значительную часть их самых тяжелых пациентов.

Строго говоря, «добровольное сумасшествие» - алкоголизм, наркомания и другие психические зависимости (например, игромания) требуют особого разговора. Отношения психиатров с этой категорией пациентов неоднозначны: врач может быстро и эффективно снять у больного приступ алкогольного делирия, вылечить же его от алкоголизма - работа куда более трудная и долгая, а главное, возможная только при условии, что больной сам хочет вылечиться. С другой стороны, по некоторым данным, до 80% пациентов частных психиатрических клиник в России лечатся именно от зависимостей. Впрочем, услуги этих клиник доступны лишь незначительной части населения страны. Система эффективной психиатрической помощи в стране отсутствует, и подавляющее большинство ее жителей остаются со своими психическими проблемами один на один.

Самая обычная паранойя

В июле прошлого года психиатры Лондонского королевского колледжа опубликовали результаты опроса 1 200 жителей Британии. Проанализировав их, специалисты пришли к выводу, что паранойя распространена гораздо шире, чем это можно было себе представить. Самая массовая и безобидная форма этой болезни - убежденность в том, что окружающие в ваше отсутствие говорят о вас неприятные вещи. Согласно опросу, в этом уверены 40% британцев. (Дело не в том, правда это или нет: расстройство начинается в тот момент, когда мысль о соседских пересудах начинает отравлять человеку жизнь.) 27% британцев считают, что люди намеренно раздражают их и пытаются вывести из себя, 20% - что за ними следят, и т. д. В сентябре в той же Англии вышло другое исследование, проведенное специалистами Манчестерского университета: около 4% британцев более-менее регулярно слышат у себя в головах чужие голоса. (Слуховые галлюцинации такого типа - классический симптом целого ряда настоящих психозов, описанный во всех учебниках.) Многие из «слушателей» ничуть этим не обеспокоены и, во всяком случае, не спешат от них избавиться. Что самое интересное, авторы исследования отчасти с ними согласны. «Проблема не в том, что «голоса» звучат, а в том, как люди их интерпретируют», - говорит один из исследователей, Айлиш Кэмпбелл. И добавляет, что традиционный взгляд на «голос», как на безусловный симптом душевного заболевания, может только увеличить страдания человека и помешать ему рассказать о своих тревогах другим.

Стереотипы «умственного вырождения»

Как уже было сказано, число тяжелых и хронических больных в последние десятилетия постепенно уменьшается. В 1999 году на каждые 10 тысяч москвичей приходилось 257 лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, а в 2003-м - 243. Но об этой статистике знают в основном специалисты. А общество в целом убеждено, что мы живем в разгар эпидемии психических заболеваний.

Надо сказать, что само по себе это представление неново: оно всегда сопровождает психиатрию, и первоначально разделялось и самими психиатрами. У многих классиков этого раздела медицины можно найти упоминания о необычайном распространении психических отклонений именно как об особенности «нашего времени», а главный труд крупнейшего психиатра середины XIX века Огюста Бенедикта Мореля даже носил название «Трактат о физическом, умственном и нравственном вырождении человеческого вида».

Мания преследования обычно сопровождается слуховыми галлюцинациями, расстройствами восприятия реальных событий |

Наиболее поразительны, пожалуй, результаты чудовищного «популяционного эксперимента», ареной которого стала Германия 30- 40-х годов ХХ века. Как известно, нацисты решали проблему душевного здоровья нации путем планомерного уничтожения душевнобольных. Отличная работа системы государственного учета и традиционная законопослушность немцев позволили им добиться больших успехов: к моменту падения нацистского режима тяжелых психических больных в Германии (в расчете на 100 тысяч жителей) было примерно в 100 раз меньше, чем в воевавшей с ней Англии или нейтральной Швеции. Однако уже к середине 1950-х годов эти показатели практически выровнялись.

Откуда же, в таком случае, берется представление о «необычайно широком» распространении психических болезней именно сейчас? По мнению самих психиатров, одна из причин этого эффекта - большая заметность носителей психических отклонений в современном обществе, особенно в городах. В деревне даже к явным «странностям» относились весьма терпимо - особенно если они не лишали больного трудоспособности. «Что с того, что она сама с собой разговаривает? - приводит автор одного из классических обследований населения профессор Эссен-Меллер слова мужа психически больной крестьянки. - Она вон с утра до вечера землю копает». Характер крестьянского труда и быта позволял даже людям с явно сниженными умственными способностями продолжать жить в обществе: подрастающий в семье олигофрен вполне мог ходить за скотиной, копать огород, рубить дрова; бабушка, впадающая временами в беспамятство, не уходила дальше околицы - первый встречный вернул бы ее домой, потому что все про нее знает. В современном же обществе дорога до работы, например, предполагает умение пользоваться техническими системами (ну хотя бы проходить в метро), понимать абстрактную информацию (адрес, схему проезда), постоянно сталкиваться с чужими людьми. Даже просто оставить олигофрена или эпилептика одного в городской квартире довольно опасно: там газ, электроприборы, средства бытовой химии... А приглядывать за ним в современных семьях некому.

Феномен сумасшествия, образ безумца с давних времен тревожил воображение художников, часто примерявших его на себя |

Отношение «среды» связано еще и с устойчивым представлением о душевнобольном как об агрессивном существе, которое в любой момент может кого-нибудь убить «и ему за это ничего не будет». На самом деле отношения психических заболеваний и агрессивности далеко не столь однозначны. Конечно, ни один психиатр не возьмется утверждать, что серийный убийца типа Чикатило может быть психически здоров. Но его нездоровье коренится в области мотиваций: его привлекают действия, представляющиеся всякому нормальному человеку отвратительными. Внешне же все уличенные «маньяки» выглядели обычными людьми, часто даже обаятельными и контактными, что и позволяло им годами избегать разоблачения. Как в обычной жизни, так и при подготовке своих злодеяний и последующем заметании следов они проявляли интеллект, аккуратность, умение обращаться с материальными предметами. Практически все они были признаны вменяемыми - каждый раз в момент своих страшных злодеяний они понимали, что совершают преступление, и делали все возможное, чтобы не быть пойманными.

С другой стороны, те болезни, которые, что называется, видны издалека, чаще всего не связаны с повышенной агрессивностью. Конечно, параноик, одержимый бредом преследования и чувствующий, что его сейчас будут убивать, или алкоголик в состоянии белой горячки, не отличающий реальных людей от собственных галлюцинаций, могут наброситься на окружающих. Но в целом душевнобольные совершают акты насилия даже реже, чем среднестатистический человек. А, скажем, жертвы синдрома Дауна вообще отличаются незлобивостью и непробиваемой благожелательностью ко всем вокруг.

Но окружающие, как правило, не утруждают себя диагностическими подробностями, стараясь отгородиться от всех психических расстройств. Парадоксальным образом это заставляет больных скрывать свою болезнь и избегать контактов со специалистами - и тем самым способствует возрастанию «тихого» безумия в повседневной жизни.